仕事は決まったのに保育園に落ちた!別居婚家庭の体験談と対策

「やっと復職が決まった!」と安心したのも束の間。

ところが、保育園の結果はまさかの不承諾通知でした。

一見すると、フルタイム勤務なら優先されそうに思えます。

しかし、別居婚家庭というだけで点数が不利になる可能性があるのです。

なぜなら、保育園の入園選考では「保育の必要性指数(点数)」が重視されるからです。

この評価基準は“同居しているかどうか”を前提に作られており、別居でも「婚姻関係がある」として減点されることがあります。

つまり、実際にはワンオペ状態でも、制度上は「夫婦」とみなされてしまう。

その結果、不利になる仕組みが存在するのです。

そこで本記事では、別居婚家庭で保育園に落ちた私の経験をもとに、

制度の矛盾や仕組みの偏り、そして今からできる対策を整理してお伝えします。

仕事決まったのに保育園に落ちた…原因は「別居婚」だった?

フルタイムで働く予定があるにもかかわらず、保育園に落ちました。

それだけでも大きなショックです。

さらに理由を探っていくと、「夫がいるから」という制度上の扱いが原因だったと知り、悔しさがこみ上げました。

実際には物理的にも時間的にも支えはありません。

それでも「夫婦だから育児できるでしょ?」と判断されてしまうのです。

つまり、別居婚というライフスタイルは制度の想定から外れている。

その結果、不利益を受ける現実があるのです。

保育の必要性指数とは?選考の仕組みを簡単に解説

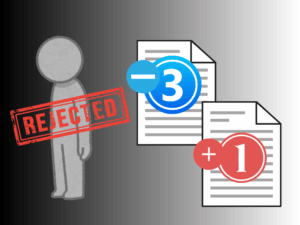

認可保育園の入園選考では、「保育の必要性指数(点数)」が最も重視されます。これは、主に以下の2つの観点から評価されます。

- 保護者の就労状況(勤務時間、雇用形態など)

- 家庭の保育困難度(同居家族の有無、ひとり親かどうかなど)

たとえば、港区の令和7年度版公式資料では、就労月20日以上・1日8時間以上の勤務で20点、育児休業中やひとり親世帯などには別途調整指数が加算されます。また、「両親が同居していない世帯」は加点対象外となっているのが現状です(参考:港区令和7年度 保育利用調整基準)

この制度設計は一見公平に思えますが、実質ワンオペの別居婚家庭には不向きで、「婚姻関係がある=支援不要」とみなされがちなのが課題です。

24時間0歳ワンオペ育児を乗り越えた経験はこちら👉 24時間0歳ワンオペ育児をどう乗り越えた?

夫がいるのに“ひとりで育児”でも減点される理由

我が家は夫が他県で勤務・居住しており、育児には物理的に関与できない状況です。

ところが、制度上は「婚姻関係がある=育児ができる親がいる」と判断され、保育園の選考では「保育困難度」が低いとみなされてしまいました。

実際、保育の必要性指数では「ひとり親世帯」や「同居祖父母なし世帯」には加点されるケースが多くあります。

しかし、“別居しているが婚姻関係はある”世帯は制度上に明確な定義がなく、その結果、支援が届きにくいのが実情です。

たとえば港区の調整指数では、「ひとり親である」ことには加点がありますが、「日常的に支援がない別居婚世帯」については、加点・減点の扱いが明示されていません(参考:港区令和7年度 保育利用調整基準(PDF))。

つまり、制度側の「支援の必要性を判断するロジック」は“同居していれば支援できる” “婚姻関係があれば育児できる”という前提で作られており、別居婚のような新しい家族形態が考慮されていないという課題があります。

制度に取り残される別居婚家庭のリアルと対策

現在の保育園制度は、「同居して育児できるかどうか」を前提に設計されているため、別居婚のように“実質ワンオペ”であっても「夫がいる」ことで不利になるケースがあります。

これは、「子育てに支援が必要な世帯」を選別するロジックが、現代の多様な家族形態に追いついていないことを意味しています。

たとえば、シングルマザーであれば加点対象になる一方、実際に支援が得られない別居婚家庭は減点対象となる可能性があるという矛盾——。この状況を放置すれば、子育てと仕事の両立を阻まれる家庭が増えていくでしょう。

「ひとり親なら加点、別居婚は減点」の矛盾とは

認可保育園の選考において、「ひとり親世帯」には保育の必要性が高いとされ加点されるルールが多くの自治体で導入されています。

たとえば港区では、「ひとり親世帯」には調整指数として+2点の加点があります(港区 令和7年度 保育利用調整基準より)。

一方で、別居婚家庭は「婚姻関係にある」という理由だけで、ひとり親とはみなされず加点対象外となるケースがほとんどです。

ここで問題なのは、実態がどうであれ、法律上のステータス(婚姻関係の有無)だけで線引きされるという点です。実質的には一人で育児をしているにもかかわらず、「夫がいる=支援があるはず」と見なされるのは、制度の設計が現実に追いついていない証拠ではないでしょうか。

実質ワンオペ育児でも制度上は“支援不要”と判断される現状

別居婚家庭では、配偶者が遠方に住んでいる・働いているというケースが多く、日常的な育児のサポートを受けることができないのが現実です。

実際、我が家も平日は夫が別の自治体で仕事をしており、保育園の送り迎え・病児対応・家事のすべてを私ひとりでこなす予定です。

ところが、保育園の制度上は「夫が存在する=支援できる環境にある」と見なされます。

そのため、ひとり親世帯のように“困難な育児環境”とは判断されません。

つまり、実質的にはワンオペ育児であっても、制度の中では「支援がある家庭」と扱われてしまうのです。

結果として、必要な支援や加点が得られず、選考で不利になってしまいます。

このように、制度が「実態」ではなく「法律上の関係性」で家庭の状況を判断していることが、別居婚家庭にとって大きなハードルになっています。

別居婚家庭でもできる!選考で不利にならないための対策

制度そのものに課題があるとはいえ、現行ルールの中でも不利にならないように工夫できることがあります。まずは自治体に確認しながら、できる対策を一つずつ実行することが大切です。

私の住む自治体では、以下のようなアドバイスを受けました:

- 夫の住民票を同居先に移すことで、「同一世帯」とみなされ減点を防げる

- 認可外保育施設やファミリーサポート、シッターの利用実績があれば加点対象になり得る

これらはあくまで一例であり、自治体ごとに運用方針や調整指数のルールが異なります。住んでいる市区町村の保育課に問い合わせ、「どのような対策が有効か」「証明に必要な書類は何か」などを具体的に聞くことをおすすめします。

また、「申し込み前」からの対策が必要な場合もあるため、早めの準備がカギになります。

声を届けよう。別居婚家庭が制度を変える一歩に

制度の矛盾や不公平に気づいても、「どうせ変わらない」と諦めてしまいがちです。でも、現場の声こそが制度改善の原動力になります。

別居婚という選択をしても、子育てをあきらめずに頑張っている家庭がいる。そんな現実を、まだ制度は十分に理解できていないのかもしれません。

今すぐできるアクションとして、以下のような方法があります:

- 自治体に意見を送る: 匿名で利用できる投稿フォームや陳情受付を活用し、具体的な困りごとを伝える。

- 体験を発信する: SNSやブログで、別居婚での育児や保活の実情を共有。共感の輪が広がり、社会的な認知が高まります。

- 仲間とつながる: オンラインの保活コミュニティや、地域の育児サポートグループなどで情報交換することも有効です。

「育児に困っている人」が、制度上では見えない存在になってしまっている。——その構造を変えていくには、当事者の声を少しずつでも積み上げていくことが必要です。

声をあげることは、あなた自身の未来だけでなく、同じ境遇の誰かを支える力にもなります。

仕事決まったのに保育園に落ちた理由まとめ

🔎 記事のまとめ

- 仕事が決まっても、保育園に落ちることがある

- 別居婚家庭は「夫がいる」ことで減点されやすい

- 制度は“同居前提”で設計されている

- 実質ワンオペでも、支援があると見なされる

- 住民票や保育支援サービスの活用が対策になる

- 不公平に感じたら、自治体に意見を届けよう

- 別居婚家庭の存在を、社会に見せていこう

保育園の制度は、まだまだ多様な家族像に追いついていません。

だからこそ、今を生きる私たちが声をあげ、少しずつ変えていくことが必要です。