30代共働き夫婦の別居婚|子育てに向けた家計の見直しと制度活用術

30代になると、仕事や収入が安定しはじめ、将来のライフイベントとして出産や育児を具体的に考える人が増えてきます。

その一方で、「別居婚」かつ「共働き」というライフスタイルでは、住居費や交通費などの支出が2重になりやすく、育児に向けた家計の備えに不安を感じるケースも少なくありません。

この記事では、30代共働き夫婦が別居婚という形で生活をしながら、出産・育児に向けてどのような準備をしておくべきかについて、生活費モデルや使える制度、話し合いのコツなどを具体的に解説します。

こちらもどうぞ 👉 別居婚のお金はいくらかかる?必要な生活費と年収のリアルを徹底解説

🔍 この記事でわかること

- 別居婚×30代共働きの生活費モデルと支出の目安

- 出産・育児に備えるための制度・サポート情報

- 貯金・分担・話し合いの具体的な工夫とポイント

別居婚×30代共働きの家計モデルと見直しポイント

別居婚×30代共働きという組み合わせでは、住居費や生活コストが気になるところ。以下の表で、月額支出のリアルなモデルケースを確認してみましょう。

30代共働き家庭の生活費モデル(支出表つき)

正社員で働く夫婦が別居婚を選択した場合の支出モデルは以下のとおりです。

| 項目 | 夫 | 妻 | 合計(月額) |

|---|---|---|---|

| 住居費 | 80,000円 | 70,000円 | 150,000円 |

| 光熱費 | 12,000円 | 10,000円 | 22,000円 |

| 通信費 | 6,000円 | 6,000円 | 12,000円 |

| 交通費(移動含む) | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 |

| 食費 | 30,000円 | 25,000円 | 55,000円 |

| 日用品・雑費 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |

| 合計 | 289,000円 |

表からわかるとおり、別居婚では合計支出が月30万円近くにのぼる場合があります。

夫婦別財布で生活しているケースでは、各自がこの支出を管理しつつ、出産や育児に向けた“共通の目的”のために積立てを行うことが重要になります。

30代共働きの別居婚では、生活費のモデルケースを具体的に把握しておくことが重要です。

より広い年齢層での実例については、

👉 20代で遠距離恋愛からの別居婚:発展途上なキャリアと収入でメリットはあるのか?や

👉 別居婚×40代|家計管理をシンプルにして自由と安心を両立も参考になります。

出産〜保育園までにかかる費用とタイムライン

妊娠・出産から保育園入園までには、想定以上の出費が発生することもあります。別居婚の場合は、交通費やグッズの“二重購入”といった追加コストにも注意が必要です。

| 時期 | 主な費用 | 支援制度 |

|---|---|---|

| 妊娠初期 | 妊婦健診(約10〜15万円) | 自治体による補助あり |

| 妊娠後期 | 入院準備・里帰り交通費 | 高額療養費制度 |

| 出産 | 自己負担 約5〜15万円 | 出産育児一時金(原則50万円) |

| 新生児期 | 育児グッズ(10〜20万円) | 児童手当、医療費助成制度 |

| 0歳〜1歳 | 月1〜2万円(ミルク・おむつ) | 育休給付金、乳幼児医療費助成 |

| 1〜2歳 | 離乳食・保育園準備 | 幼児教育・保育の無償化 |

子どもが生まれると、月30万円 → 約33〜35万円まで支出が増えるのが一般的です(育児グッズ・ミルク・おむつ・交通費などを含む)。

別居婚ではさらに“移動費”や“育児準備の二重化”が加わるため、+3〜5万円を目安に備えておくと安心です。

使える制度まとめ(別居婚でも利用可)

- 出産育児一時金(健康保険):原則50万円支給

- 育児休業給付金(雇用保険):賃金の67%(最長6ヶ月)、以降は50%

- 乳幼児医療費助成:自治体により一部〜全額助成

- 児童手当:0〜3歳未満 月15,000円、以降月10,000円(所得制限あり)

- 就学援助制度:学用品・給食費の補助(条件あり)

- 育児休業の男女共同取得で初月100%給付

夫婦ともに14日以上育休を取得した場合、初回28日間の育休給付率が100%に引き上げられました(従来は80%)。 - 子が小学校卒業まで残業免除&育児時間の取得が可能

小学校卒業まで、残業を免除できるほか、育児時間も取得可能に。従来よりも長く働き方の配慮を受けられる制度です。 - 勤務制度の導入が企業に義務化

3歳〜小学校入学までの子を育てる社員に対し、テレワーク・フレックス勤務・短時間勤務などから2つ以上を導入することが企業に義務化されました。 - 両親協力の育休取得を後押し

「パパ・ママ育休プラス」「産後パパ育休」など、男女で育児休業を取りやすくする制度が整備されています。

“揉めない”ための備え方|目的別貯金と夫婦の話し合い

出産や育児に向けて家計を安定させるには、「どうやって貯めるか」だけでなく「どうやって話し合うか」も重要なポイントです。まずは、別居婚でも無理なく貯金を進めるための基本的な工夫から見ていきましょう。

話し合いで“揉めない仕組み”を整えるには、夫婦別財布の考え方と実践ルールも参考になります。

具体的には👉 夫婦別財布で喧嘩しないためのルールをご覧ください。

共働きでも“貯める”ための工夫

別居婚で家計を管理する場合、「共通の目的」に向けた貯金方法が重要です。

以下のような手順で準備を進めると、無理なく“目的貯金”がスタートできます。

- 目的を決める(例:出産準備費30万円、育休中の生活費20万円など)

- 共通口座を開設する(ネット銀行なら手数料も安く、管理しやすい)

- 月1の「家計確認日」を設定する(ZoomやLINE通話など、遠隔でもOK)

- 積立額と分担比率を決める(収入比や固定額など、話し合って調整)

- 家計アプリやスプレッドシートで記録(可視化してトラブル予防)

「金額」よりも「納得感」と「継続性」が大切です。ルールはゆるくても、継続的に共有・記録する習慣が信頼感につながります。

👉 民法第760条:夫婦はその資産・収入に応じて婚姻に必要な費用を分担する義務を負う

出産前に話し合っておくべき3つのポイント

出産後は、生活スタイルも支出も大きく変化します。特に別居婚の場合、会える頻度やサポート体制に制約がある分、事前のすり合わせが重要です。まだ子どもがいない段階でも、以下のような具体的シーンを想定すると話し合いやすくなります。

- 育休中の生活費は誰がどう負担するか?

・育児休業給付金は手取りの6〜7割程度になるケースが多く、赤字になる家庭もあります。

・不足分をどう補うか(共通口座・夫の仕送りなど)を事前に話しておくのがおすすめです。※育児休業給付金の金額を簡単に試算するには、民間ツール「イクハク」の育休給付金シミュレーターが便利です。2025年4月以降の改正対応(出生後支援給付金を含む)もされていますので、ぜひ活用してみてください。👉 イクハク 育児休業給付金シミュレーター - 出産直後〜育児グッズの“買い足し”にどう備えるか?

・事前に揃えたつもりでも、実際に使ってみてから必要になるアイテムは意外と多いものです。

・例:

└ 抱っこひものサイズが合わず買い直し

└ 赤ちゃんがベビーベッドを嫌がり、布団に変更

└ 消耗品(ガーゼ・肌着・おくるみ)の洗い替えが足りない

・“追加購入用の予備費”を設定しておくと安心です。 - 復職後の働き方・育児分担の見通し

・時短勤務を取るのは誰か?保育園の送迎・急なお迎え対応はどちら?

・「平日」と「休日」で役割を分けて検討すると、現実的な話し合いがしやすくなります。

すべてを完璧に決める必要はありませんが、「迷った時にどう相談するか」の型を作っておくことが、産後の混乱を防ぐ大きな支えになります。

💬 金額設定で揉めないための“話し合いのコツ”

育休中に生活費の多くを担う側(メインで育てる人)が「自由に使えるお金があるか」「申し訳なく感じずに過ごせるか」は、心理的な安心に直結します。

以下のような視点で話し合うと、お互いに納得しやすくなります。

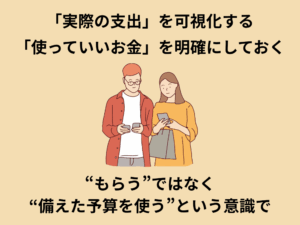

- 「実際の支出」を可視化する

食費・ベビー用品・交通費など、1週間の出費を記録して「生活に必要な最低額+予備費」を把握する。 - 「使っていいお金」を明確にしておく

毎月〇万円を“自由支出”として渡す、共通口座のカードを持たせる、など「申請しなくても使えるお金」を設けておくと気持ちが楽になる。 - “もらう”ではなく“備えた予算を使う”という意識で

産後は家計の中心が一時的に移るだけ。「夫が支える」のではなく、「事前に二人で準備したお金を活用する」と捉えると対等性が保たれやすい。

金額設定は「相場」ではなく「二人の納得」が大切です。

“いつ、いくら必要そうか”を一緒に言語化することが、産後の安心感にもつながります。

支出の“見える化”と予備費の確保

話し合いで「いくら必要か」「どう負担するか」が決まったら、それを日々の家計にどう反映させるかが次のステップです。

支出は「固定費」と「流動費」に分けて整理すると、変動しやすい部分だけに注目して見直しやすくなります。特に育児が始まると、流動費の中でベビー用品や医療費といった“突発的な支出”が増えがちです。

| 固定費 | 流動費 |

|---|---|

| 住居費、保険料、通信費、サブスク | 食費、交際費、交通費、ベビー用品、医療費など |

また、毎月の家計に“ゆとり費”として1〜2万円を確保しておくことで、急な支出にも対応しやすくなります。

📱 おすすめ家計管理アプリ

| アプリ名 | 主な特徴 | 別居婚でのおすすめ活用方法 |

|---|---|---|

マネーフォワードME |

銀行・クレカと自動連携/予算管理機能あり | ・共通口座の入出金を自動で管理 ・“目的別積立”で育児・医療費を見える化 ・収支バランスをグラフで夫婦共有 |

Zaim |

手動入力が中心/シンプルUI | ・自分の支出だけを簡単に記録 ・「今日はこれだけ使った」がすぐ見える ・口座連携不要でセキュリティ重視派にも◎ |

別居婚×30代共働きの家計管理と育児準備まとめ

- 別居婚×30代共働きでは、家計管理と制度活用が育児準備のカギ

- 生活費モデルと支出シミュレーションで全体像をつかむ

- 制度は有効活用しつつ、“別居による見えにくい出費”にも注意

- 目的別貯金と役割分担を事前に話し合い、“揉めない仕組み”を整える

30代で別居婚をしながら家族を築くには、しっかりとした計画と柔軟な工夫が欠かせません。お金の不安を先回りで解消し、安心して新しいステージを迎えましょう。